● Mines (Généralités)

Les mines

Employées au sens larges, les mines désignent tout autant les zones géographiques où se trouve le charbon (les terrains et leurs concessions), que les galeries avec leurs puits, tout autant que l'ouvrier avec son matériel ...

Issus de la décomposition avec minéralisation des végétaux, tel la fougére, le charbon, composé de carbone, mélange de minéraux avec de l'eau et du gaz, se retrouve plus ou moins profondement sous terre.

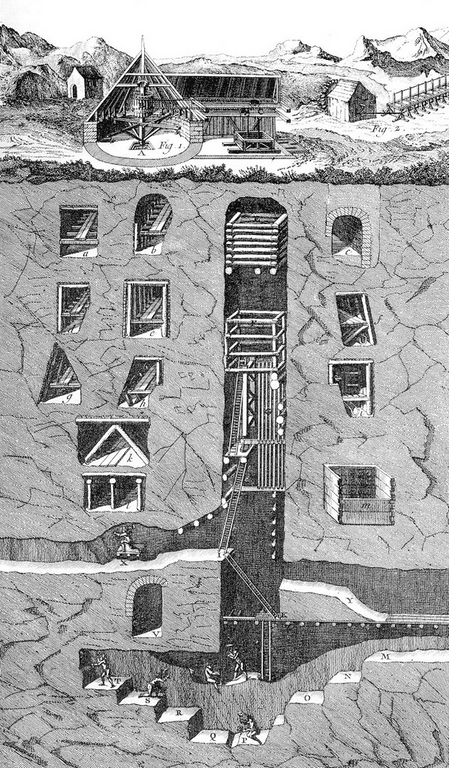

Pour atteindre les couches de charbon, il faut creuser dans le sous-sol et construire des galeries. L’endroit où se trouve le charbon est appelé « gîte ». Les galeries de roulage (3 mètres sur 3 mètres) permettant la circulation des wagonnets. Elles s’étendent sur des kilomètres. Certaines tailles (galeries entre les galeries supérieures et inférieures), parfois boisées, peuvent ne pas dépasser un mètre de hauteur. Les mineurs y travaillent couchés.

La mine s’articule généralement autour de deux puits :

La mine s’articule généralement autour de deux puits :

1- le puits principal relie la mine « au jour ». Une cage d’ascenseur descend et remonte les mineurs (jusqu’à 1 000 mètres en quelques minutes) ainsi que le minerai ;

2- le puits d’aération assure la circulation de l’air dans les galeries évitant ainsi les risques d’asphyxie et d’explosion.

A la surface, le carreau est le site industriel qui récupère et trie le charbon. Le gîte, le puits et le carreau sont à la base des termes employés dans le cadre de l'exploitation de mines souterraines.

A la surface, le carreau est le site industriel qui récupère et trie le charbon. Le gîte, le puits et le carreau sont à la base des termes employés dans le cadre de l'exploitation de mines souterraines.

[Energie]

Utilisé dès 1230 par les moines bénédictin de l'abbaye de CENDRAS, dirigée par Bernard DE SOUCANTON, aprés quelques tentatives industrielles au XVIII° siécle avec Pierre Francois de TUBEUF, ce n'est qu'avec l'essor de la machine à vapeur et le développement du chemin de fer par Paulin TALABOT, que vont naitrent et grandir, les Compagnies des Mines, jusqu'à la nationalisation de 1946.

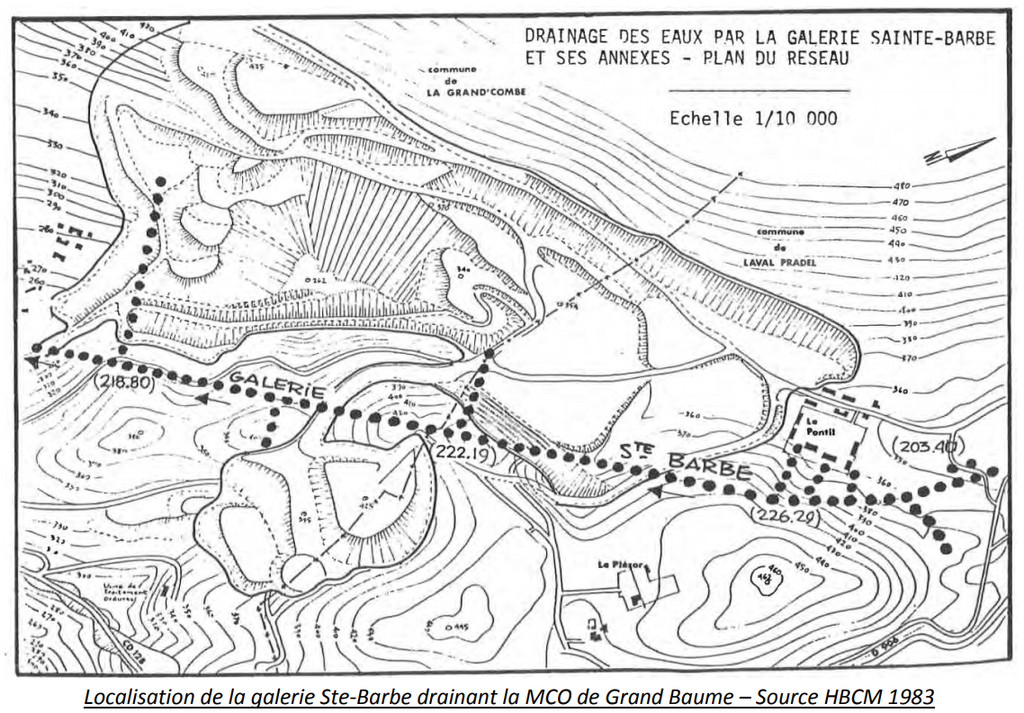

Montagne SAINTE BARBE

Galerie SAINTE BARBE