● Géologie

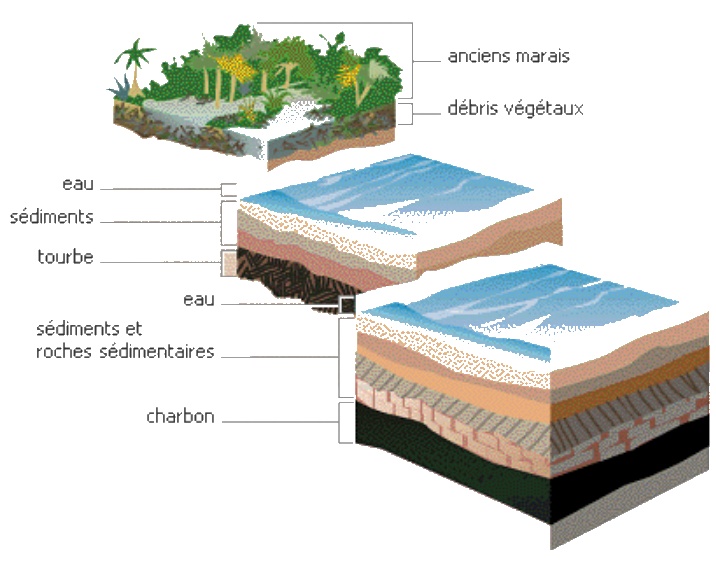

La formation du charbon

Tout commence dans un marécage, en bordure d'un bassin sédimentaire (lagune ou lac). Des mouvements tectoniques provoquent la montée du niveau de la mer : la végétation, noyée, meurt. Les arbres et les débris végétaux s'accumulent et sont recouverts de masses de boue et de sable sous l'effet de la sédimentation. Cet enfouissement les met à l'abri de l'air et leur évite de pourrir rapidement. La végétation se reconstitue au-dessus... jusqu'au prochain engloutissement.

Le bassin sédimentaire s'enfonçant peu à peu sous le poids des sédiments , les couches de végétaux morts sont soumises à une augmentation de la température qui provoque leur transformation progressive. La cellulose, composant principal du bois, passe ainsi par différentes phases. Après la tourbe, premier stade de sédimentation, viennent le lignite , puis la houille , puis l'anthracite . Ce dernier possède la teneur en carbone la plus élevée:

95 % : c’est le taux de carbone pur dans l'anthracite.

L'age STEPHANIEN

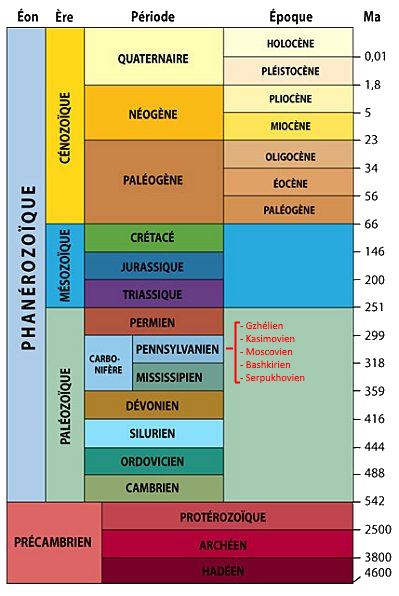

- les "EONS" divisés en "ERES".

- les "ERES" divisés en "PERIODES".

- les "PERIODES" divisés en EPOQUES".

- les "EPOQUES" divisés en "AGES".

Le STEPHANIEN est le nom donné à un étage stratigraphique de la géologique, qui est inclus dans le PENNSYLVANIEN, celui-ci étant la deuxiéme époque de la période CARBONIFERE de l'ère PALEOZOIQUE.

En Europe, on utilise le nom de SILESIEN, étage lui aussi divisé en 5 étages:

- Gzhélien (303,9±0,9 - 299,0 ± 0,8 Ma) ;

- Kasimovien (306,5 ± 1,0 - 303,9±0,9 Ma) ;

- Moscovien (311,7 ± 1,1 - 306,5 ± 1,0 Ma) ;

- Bashkirien (318,1 ± 1,3 - 311,7 ± 1,1 Ma) ;

- Serpukhovien (326,4 ± 1,6 - 318,1 ± 1,3 Ma).

Selon l'échelle des temps géologiques 2004 (GTS2004), cet étage STEPHANIEN correspond à l'extrême partie supérieure du Moscovien, à la globalité du Kasimovien et à la partie inférieure du Gzhélien, ces trois étages étant définis au niveau mondial.

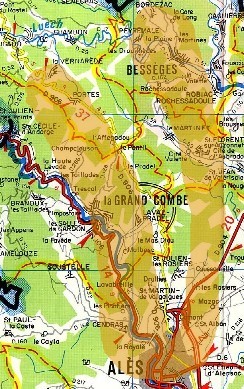

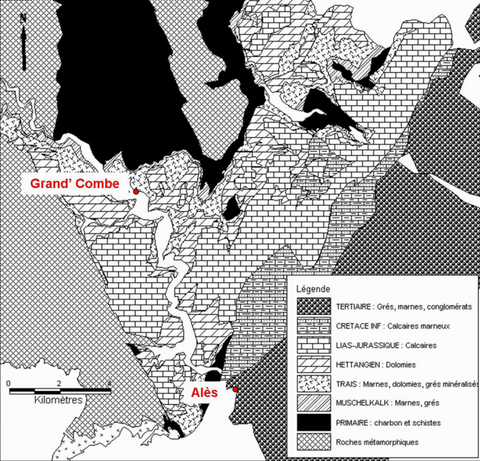

Le bassin houiller des Cévennes

L'intérieur du "V", est constitué d'un promontoire de schiste cristallins, antérieurs aux dépots houillers, appelé Mont ROUVERGUE.

A l'ouest, à gauche, le bassin houiller borde le massif de schistes cristallins des Cévennes, qui constitue son socle. Cette branche, dite cuvette de La Grand'Combe, comprends les gisements de PORTES, de CHAMPCLAUSON, de TRESCOL, du PONTIL, de RICARD, des OULES et de LAVAL.

A l'est, à droite, l'ennoyage continu des séries houilléres disparait sous la grande faille des Cévennes qui donne la plaine tertiaire alésienne. Cette branche de droite, dite cuvette d'Alés-Bésseges, est constituée d'écailles charriées, les gisements de GAGNIERES, de BESSEGES, de MOLIERES-SUR-CEZE, de TRELYS, de SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET, de SAINT-JEAN-DE-VALERISQUE et de PANISSIERE.

Le houiller affleure seulement à la pointe sud et aux extrémités des deux branches en "V". Dans cette pointe sud, se trouvent les gisements de FONTANES, de DESTIVAL, de SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES et de ROCHEBELLE.

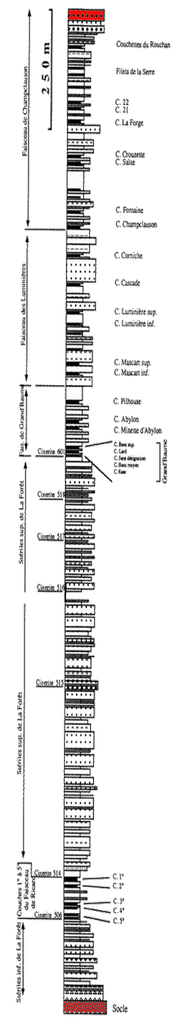

Lithostratigraphie simplifiée

La cuvette de LA GRAND'COMBE

En fait, c'est un total de 5 faisceaux:

Il compte 9 couches de charbon. Au dessus du substratum en micaschiste, nous trouvons la partie inférieure du faisceau constituée de 25 m de conglomérat à éléments grossiers de quartz. Au-dessus de la partie inférieure vient une alternance d’une centaine de mètres de siltites gréseuses contenant 2.5 m de charbon et des veines fines de charbon. Au dessus de cette alternance vient une couche de charbon de 14 m avec intercalation de silt gréseux suivie de 115 m environ de grès grossier. Pour finir, le toit de ce faisceau est constitué de 250 m d’une alternance de couches charbonneuses dont l’épaisseur varie de 1 à 5 m et de grès moyens à fins ainsi que de siltites.

2 - Faisceau de Ricard (1.150 m)

La série commence par un contact normal avec le substratum et peut se décomposer en trois ensemble:

1 – Stériles inférieurs de la Forêt: conglomérats à éléments grossiers de quartz, schiste, gneiss et de grès grossiers, moyens et fins ainsi que des siltites.

2 – Couches du faisceau de Ricard: 5 couches d’anthracites dont l’épaisseur peut atteindre 5 m en alternance avec des couches stériles de siltites.

3 – Stériles supérieurs de la Forêt: juste au dessus des couches du faisceau de Ricard décrit précédemment, constitués de grès et de conglomérats à éléments de quartz, gneiss et micaschiste en alternance avec des siltites gréseux.

3 - Faisceau de Grand’ Baume (120 m max)

Le mur de ce faisceau est constitué par la couche Rase productive et le toit par la couche Pilhouse. On trouve à l’intérieur de la série:

1 - Couche de Grand’ Baume: 15 à 20m,

2 - Couche Minette d’Abylon: 1 m,

3 - Couche Abylon: 6,5 m,

4 - Couche Pilhouse: 3,5 m.

Les stériles intercalés sont fins et contiennent des siltites et des lentilles de grès fins et rarement des grès moyens.

4 - Faisceau des Luminières (300 m)

Sa partie inférieure, épaisse de 150 à 180 m, est constituée de 6 couches de charbon intercalées avec des stériles épais d’environ 20 m:

1 - Mascart inférieur: 1,5 m,

2 - Mascart moyen: 3,0 m,

3 - Mascart supérieur: 1 m,

4 - Sans dénomination: 0,4 m,

5 - Luminières inférieures: 1,80 m,

6 - Luminères supérieures: 3,0 m.

Les stériles sont composés de siltites et de grès. Par contre, la partie supérieure a une épaisseur de 130 à 150 m contenant des couches de charbon et des stériles gréseux.

5 - Faisceau de Champclauson (200m)

Ce faisceau compte 5 couches:

1 - Champclauson: 5m,

2 - Chauvel: 2m,

3 - Salze: 1.5m,

4 - Crouzette: 3m (dans la partie moyenne),

5 - Forge: 2m.

Les interbancs stériles sont de nature gréseuse et silteuse.

Historique de la formation